Une histoire jalonnée d’impacts

L’histoire géologique des corps du Système solaire est jalonnée de bouleversements causés par les collisions avec des astéroïdes et des comètes. Lorsque les corps étaient de taille comparable, les collisions ont pu aboutir à une fragmentation de l’un ou l’autre des corps, éventuellement suivie de sa réaccrétion. Les collisions entre objets de tailles différentes, plus fréquentes avec l’évolution du Système solaire, aboutissent à la capture du plus petit corps par le plus gros. Un tel événement n’est pas sans conséquence. Il laisse une cicatrice à la surface de ce dernier corps : un cratère d’impact. Il est aussi susceptible de lui arracher des fragments. Projetés dans l’espace interplanétaire, ceux-ci seront susceptibles d’entrer en collision avec un autre corps planétaire où ils pourront à leur tour engendrer la formation d’un nouveau cratère d’impact ou bien, sur la Terre, devenir de simples météorites si leur taille est suffisamment faible. C’est ainsi que la Terre reçoit régulièrement des fragments de la Lune et de la planète Mars en sus d’astéroïdes et de comètes. Soumise aux effets combinés de l’érosion et de son renouvellement par le jeu du volcanisme et de la tectonique des plaques, la surface de la Terre ne préserve pas efficacement les cicatrices de son passé géologique. Elle est également protégée des impacts par les objets les plus petits, grâce à son atmosphère qui les ralentit considérablement et peut même les désintégrer.

À l’opposé, la surface inerte de la Lune a enregistré tous les impacts que notre satellite a connu depuis sa formation et ceci, à toutes les échelles (Figure 1). En effet, la Lune étant dépourvue d’atmosphère, les corps même les plus petits, atteignent sa surface sans être ralentis. Or les vitesses « cosmiques » des corps qui circulent dans le Système solaire sont de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à l’heure. Brutalement freinés par la collision avec un solide, ces corps vont instantanément libérer leur énergie cinétique, une énergie proportionnelle à leur masse et au carré de leur vitesse ! Similaire à l’explosion d’une bombe, la libération de cette énergie entraîne la formation d’une cavité circulaire et dont le diamètre final est de 20 à 30 fois plus important que celui de l’objet incident : un cratère d’impact.

Figure 1- La surface de la Lune est criblée de cratères d’impact à toutes les échelles, et l’on distingue souvent plusieurs générations de cratères les uns dans les autres. Les plus grands des cratères circulaires présentent souvent un piton central. Les zones sombres (les « mers » lunaires) sont des bassins d’impact secondairement remplis de basalte. https://solarviews.com/cap/vss/VSS00171.htm.

© ASA/GSFC/Arizona State University.

Les étapes de formation d’un cratère d’impact

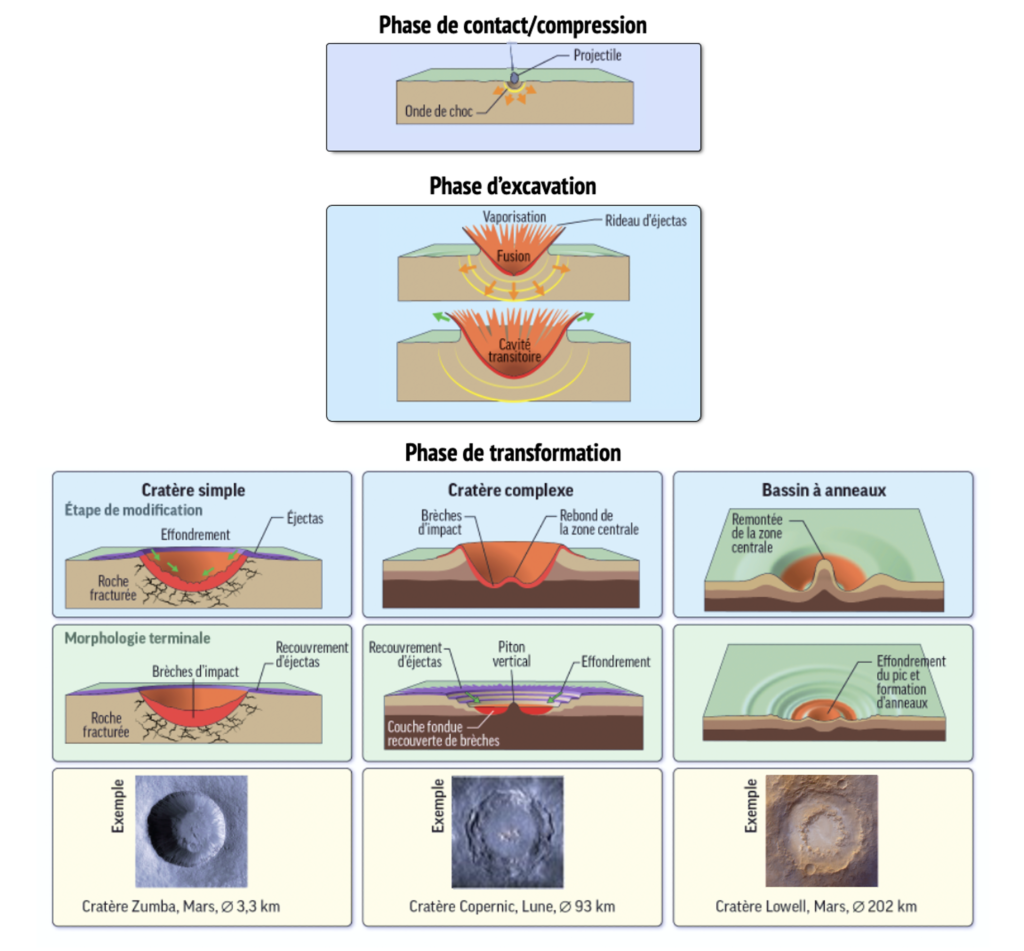

La formation d’un cratère se déroule en trois étapes principales (Figure 2).

- La phase de contact et de compression est la plus rapide. Elle résulte de la libération de l’énergie cinétique du bolide, entraînant une onde de choc qui se propage à partir du point d’impact. Cette onde engendre des pressions extrêmes, de l’ordre de celle qui règne à 2 000 km de profondeur dans le manteau terrestre ! Remontant ensuite vers le projectile, l’onde de choc entraîne le plus souvent une vaporisation totale de l’objet incident. Parallèlement, la surpression créée lors de l’impact commence à se propager dans le sol sous la forme d’une onde de compression.

- La phase d’excavation débute alors. Elle résulte de la propagation en profondeur de cette onde de compression, ce qui fracture la roche et y engendre des transformations mécaniques et minéralogiques. Le matériau comprimé se détend violemment après le passage de l’onde et d’énormes quantités de débris fragmentés et de roches métamorphisées ou fondues (tectites) sont éjectées. Elles forment un rideau d’éjectas, tandis que la dépression se creuse. Les roches qui retombent se mélangent dans le cratère et à sa périphérie, formant des brèches d’impact constituées de mélanges en proportions variables de roches terrestres et extraterrestres fracturées et fondues. Le cratère transitoire, la dépression formée à l’issue de cette phase dont la durée varie de quelques secondes à une ou deux minutes pour les plus gros cratères, atteint alors sa dimension maximale, laquelle dépend essentiellement de la taille du projectile, mais aussi de sa vitesse, de sa densité et de son angle d’impact.

- La phase de transformation est celle qui définit l’aspect final du cratère. Sa durée, de quelques minutes à quelques heures, est fonction de la taille du cratère transitoire. Ce cratère se modifie peu pour les plus petites tailles, la dépression se remplissant en partie par un mélange d’éjectas et de débris plus ou moins choqués et fondus. Le cratère résultant, qui a une forme en bol, est un cratère simple. Dans les cas de cratères transitoires de taille plus importante, le matériau au centre de la dépression va rebondir après l’impact, de la même manière qu’un liquide se soulève lorsqu’une goutte y tombe. Cela aboutit à la formation d’un pic au centre du cratère, dont les bords initialement très élevés vont s’effondrer en créant des terrasses concentriques. Un tel cratère est dit complexe. Pour des tailles de cratères transitoires encore plus importantes, la matière soulevée au centre redescend en formant un ou plusieurs anneaux concentriques. De tels cratères sont dits cratères à anneaux ou bassins d’impact.

Figure 2- Les différentes étapes de la formation des cratères d’impact. D’après Impacts, des météores aux cratères, sous la direction de Sylvain Bouley, Éditions Belin, 2017.

Extrait du dossier « Le programme FRIPON/Vigie-Ciel », par Brigitte Zanda, Asma Steinhausser, Jean-Philippe Uzan, Sylvain Bouley et François Colas. Paru dans Géochronique, Magazine des Géosciences n°166 (juin 2023), édité par la Société Géologique de France et le BRGM.

Extrait du dossier « Le programme FRIPON/Vigie-Ciel », par Brigitte Zanda, Asma Steinhausser, Jean-Philippe Uzan, Sylvain Bouley et François Colas. Paru dans Géochronique, Magazine des Géosciences n°166 (juin 2023), édité par la Société Géologique de France et le BRGM.

Bibliographie

- Bouley et al. (2017). Impacts, des météores aux cratères. Éditions Belin, Paris, 192p.